2025年4月8日,中国作家协会会员、鲁迅文学院第三十三届中青年作家高研班学员陈晨在我校慧雅图书馆作《新渔阳里六号与中国共产主义青年团的起点》主题讲座。此次讲座既是本学期“艺林和韵”系列文博专家讲堂的第二讲,也是我校第二届“慧雅”读书节系列活动之一。文献专业部的所有团员到场聆听了讲座。

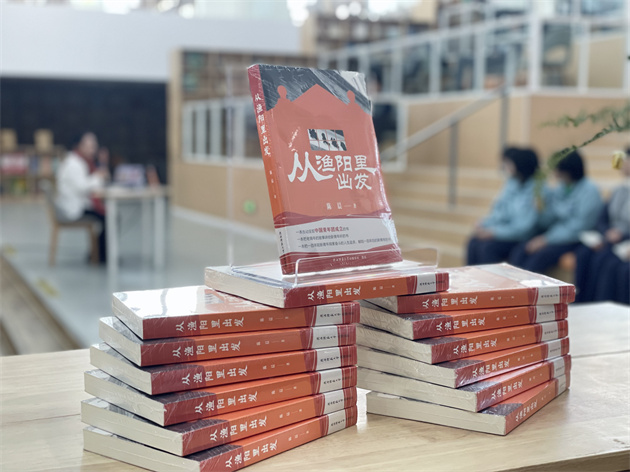

陈晨老师的作品《从渔阳里出发》详细记述了中国共产主义青年团创建历程,展现了一百多年前,在中国共产主义青年团成立的历史节点上,一批青年在中国共产党的领导下,如何勇敢地站在中国青年运动的历史起点上,为中华民族的伟大复兴而奋斗。作品不仅呈现了波澜壮阔的革命画卷,也细致描绘了每个参与其间的青年不同的人生际遇以及他们为革命理想孜孜以求的探索之路。

陈老师指出,《新青年》杂志作为五四新文化运动的核心载体,其创刊背景与陈独秀的留学经历密不可分。陈老师引用创刊词《敬告青年》中的名句:“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动”,强调陈独秀对青年群体的高度重视。通过《新青年》的传播,大批青年知识分子突破传统思想束缚,形成了追求真理、改造社会的磅礴力量,为五四运动的爆发奠定了思想基础。

讲座第二部分聚焦陈独秀从文化启蒙者向革命实践者的转变。1919年因起草《北京市民宣言》被捕后,陈独秀在李大钊协助下逃离北京,南下上海。这一转折使其从学术批判走向革命实践,他将《新青年》编辑部迁至上海,使其成为马克思主义传播的重要阵地。

陈老师特别提到,1920年8月,陈独秀在上海发起成立中国共产党早期组织——上海共产主义小组,同时指导成立上海社会主义青年团。这些组织成为连接新文化运动与中国共产党创建的桥梁,标志着思想启蒙向政治实践的转化。

讲座还重点讲述了陈望道翻译《共产党宣言》的传奇经历。1920年春,受《星期评论》主编戴季陶委托,陈望道在家乡义乌的柴房中完成首个中文全译本。陈老师讲述了“真理的味道非常甜”的故事,生动再现了陈望道因专注翻译误将墨汁当红糖的感人场景。该译本于1920年8月在上海出版,成为中国共产党思想武装的重要理论来源。

讲座最后回顾了中国社会主义青年团的发展历程。1922年5月,青年团第一次全国代表大会在广州召开,正式确立组织章程。陈晨强调,从新文化运动到共青团成立,青年始终是推动社会变革的先锋力量。

“青年们用行动证明,只要心中有信仰,脚下就有力量。”陈晨呼吁当代青年传承先辈精神,在实现民族复兴的征程中续写青春华章。这种跨越百年的精神对话,激励着新时代青年在各自岗位上绽放光彩。

本次讲座通过翔实的历史细节和生动的案例讲述,让在场的团员们深刻认识到思想启蒙与社会实践的辩证关系,也为理解建党历史中的青年角色提供了全新视角。相信广大的团员青年们将以先辈为镜,在新时代的奋斗中践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。